「内は折れる、外は抜ける……」そんな日に、どのラインで入射角2〜6°を作るかを、シャープライン/アークライン × 内/外の4象限で整理するのが本記事の狙いです。アジャスト迷子を抜けて、再現性の高い判断軸を手に入れましょう。

※あくまでも4タイプに分類→細分化のプロセスを忘れずに。

伝えるためにあえて4タイプとしましたが、もっと細かくアジャストはできると思います。

最終更新:2025-10-08

結論

アジャスト=「ポケットヒット確率」を上げるために、自分のプレーの一部を変える行為。その中心は入射角(目安:2〜6°)をどう作るかであり、球質(スピード/回転・回転軸)とレンコンの主張(手前で噛む?奥で向く?)に合わせて、シャープ or アーク × 内 or 外を選ぶ設計の話です。

中級者~上級者向けの内容です。

1. 知識の位置づけ:練習では前面・本番では背面

知識は「レベルアップ設計」「バイアス補正」「学習の高速化」の土台。練習で言語化→本番で自動化、そして常に効果があり続ける感じで。試合後に知識を入れても手遅れ。

— 記録(事実)に基づいて思い込みを修正するのが基本。

2. アジャストの定義と目的

Q. アジャストとは?

A. 自分のプレー(ライン、ボール選択・表面、投球スタイル等)の一部を変え、特定のレーン状態でもポケットヒットを得やすくすること。

ポケットの基礎と「パーフェクトストライク理論」の誤解

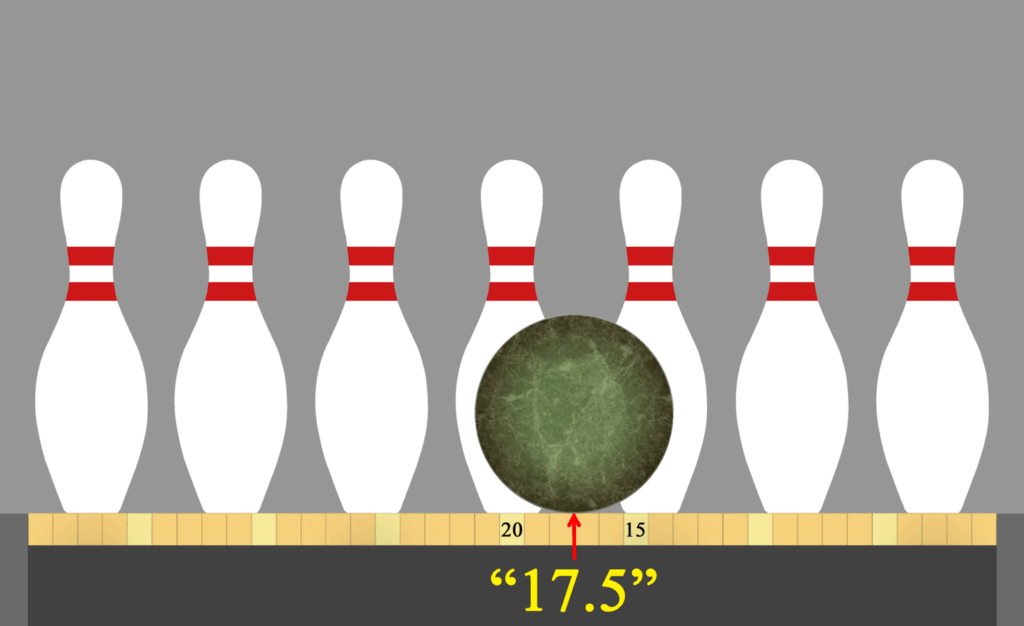

- 右投げのポケットは1-3、左投げは1-2。事実上は17〜18枚付近のヒットを指すことが多い。

- 「ポケットヒット時に角度2〜6°なら必ずストライクになる」は誤解。

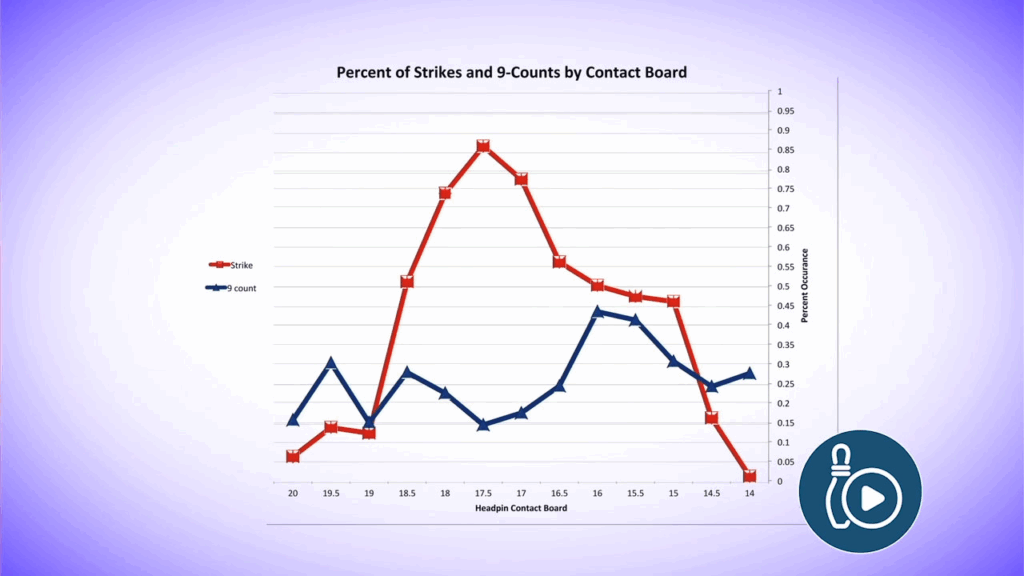

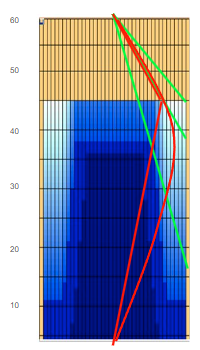

下記2名目のグラフにあるのは赤い線がストライク、青い線がシングルピンタップ。

だから!!

→100パーセントにならない。

0〜1°はFlat10が出やすく確率が落ちる一方、2〜6°はあくまで確率が上がりやすい目安。

※角度に関わらず、外的要因が影響しているオフセットやピンデッキの状態など。

ポイント:「17.5枚=ジャストポケット」の言い回しは、角度や球質を無視すると「ストライク or 単ピン」のどちらかになりやすい。するとマーク(ストライクorスペア)になりやすい。だからポケットヒットしやすい、角度の作り方が超重要。

17.5枚の赤い線と青い線を足すとほぼ100になることからストライクかシングルピンしか残らない

3. 入射角を“手前から”作る発想(本編)

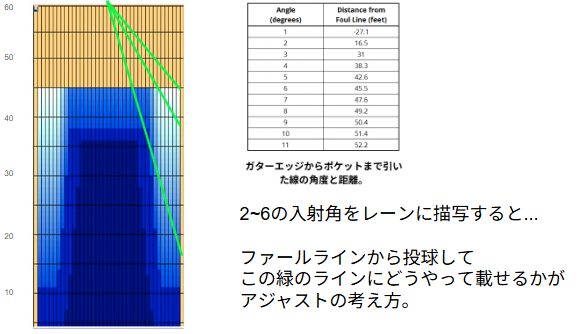

コンディション表の細部(前後配油や比率)に入る前に、まずはファールラインから緑の「理想軌道(2〜6°)」にどう載せるかというイメージを持つ。これが当日のアジャストの土台。

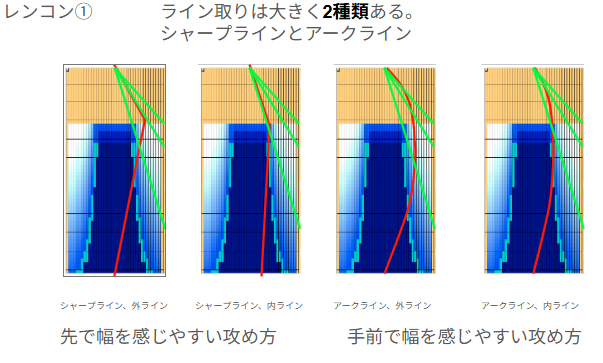

ラインは大きく「シャープ」と「アーク」 「内ラインと外ライン」

大きく分けて2つの投球イメージを使い分けると良い。

- シャープライン:思った場所で一気に曲げて、緑ラインに乗せるイメージ

- アークライン:緑のラインに対してゆるやかにラインに乗せるイメージ

ライン取りはイメージ、さらに幅の感じる場所にバリエーションを付ける

- 外ライン:ドライゾーンに幅を感じるラインやボール選択する

- 内ライン:オイルゾーンに幅を感じるラインやボール選択する

補足

外ラインと内ラインの考え方はちょっとレベルが高く。

外ミスというと内ラインを取っている時に外にミスする事を言う。

内ミスというと外ラインを取っている時に内にミスする事を言う。

では、内ラインを狙っていてちゃんと投げても、外ミスも両方ストライクな時。

なぜ、外ミスを意図的に投げないのですか?

なぜ、内ラインを狙っているのですか?

色々理由はあると思います。

大事な事はミスしているかしていないかを除けば

両方ラインとしては存在するということ。

※多分好みで投げ分けてると思います。

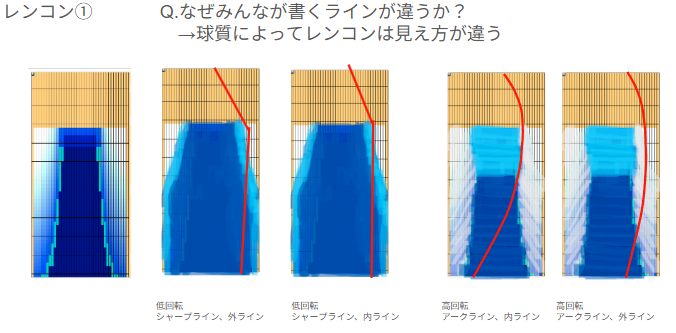

球質で“見え方”は変わる(同じレンコンでも)

いろんな球質の人がいる。回転数多い人やスピードが速い人。

当然傾向はあるだろう。

アクシスチルトの量が極端に多い人と少ない人はアークなイメージを持ちやすいかもしれない。

スピードが速い人も曲がりをスピードで調整するからアークなイメージを持ちやすいなどもあるかもしれない。

「みんなラインが違う」のは普通。

議論の前提として、まずどのタイプ(シャープ/アーク×内/外)を話しているかを合わせる。

ケース:途中から“薄い部分がある”レンコン(中間~奥が反応する)

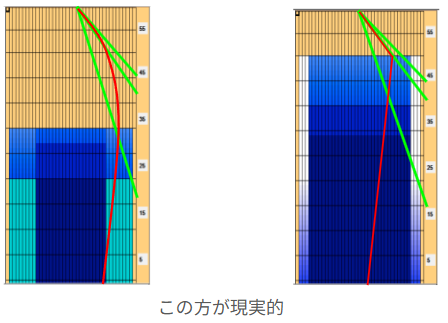

中盤〜奥で曲がりやすいレンコンは、アークで外に出し戻す選手の成績が上がりやすい事例がある。もし、自分のスタイルを固定したいという考えがあるなら、自分のタイプがどうしたら維持できるかしっかり考えることが必要です。

ショート/ロングが強く主張する日にどうする?

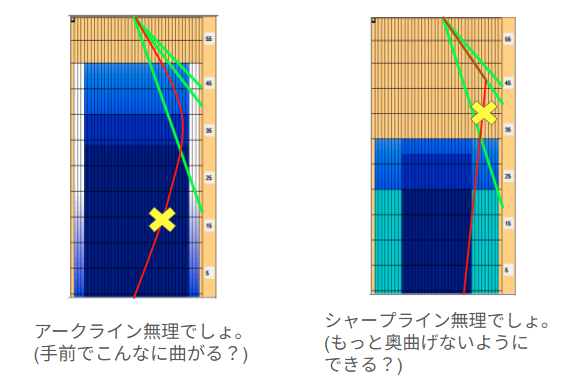

- ショート寄り:途中で曲がっちゃうところが早い段階であるのに途中をどう考える?

- ロング寄り:手間がオイルが多い時にアーク状に曲げることができなければ無理に手前からアークを作らない。

現実は極端の間にある。手持ちの技術とボールでできる現実解を選ぶ。

4. 試合前と試合中:何を変えるか

- 事前準備:経験則からボールラインナップを用意(シャープ/アーク×内/外の4タイプが理想)。表面・レイアウト・ボールラインナップで穴を埋める。

- 試合中:「ミスの出方」を情報化。内ミスが刺さる/外ミスが返らない→タイプを1つずらすか、同タイプで入射角の作り方(手前/奥)を変える。

5. ワーク:自分の“複数本線”を描く

立ち位置は固定、斜行なしで、狙い目とミス想定(内/外のズレ)を含む複数本線を紙に描く。

理想形(教科書的)→実戦形(複合もある)を両方用意しておくと、当日ブレにくい。

よくある質問(FAQ)

Flat10を減らすコツは?

他人と「話が噛み合わない」のはなぜ?

コンディション表はどこまで見るべき?

まとめ

- アジャストは「ポケット確率」を上げるための考え方。

- 入射角2〜6°は作り方が命(手前/奥)。

- ラインはシャープ/アーク × 内/外の4軸で考える。

- 球質で見え方は違う—だから感覚の共有が大切。

- 理想形と実戦形、複数本線を事前に用意。

コメント